In una teca collocata sotto il portico d'ingresso trova posto il modello della diga elaborato presso il laboratorio Ismes di Bergamo e donato all'Associazione Pro Loco dalla famiglia Torno. Il manufatto costituisce un documento di indubbio valore storico, testimonianza dell'ardito progetto di sbarramento della Valle del Vajont.

L'ingresso al museo è distinto da una gigantografia raffigurante una vista aerea della frana, della diga e della spianata all'indomani del disastro.

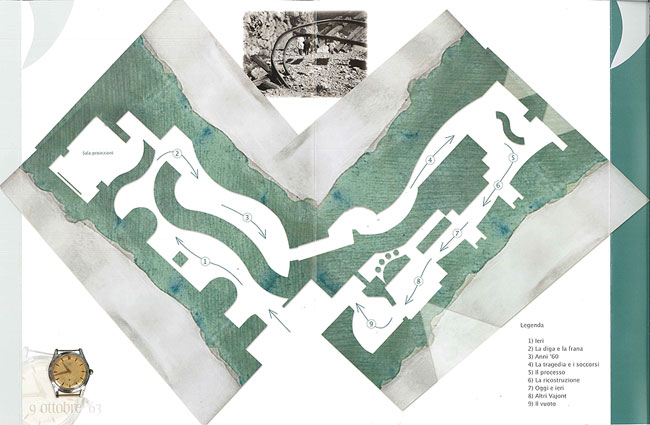

Al piano superiore (sezione 1) sono esposte le immagini che illustrano le vicende urbanistiche e comunitarie di Longarone prima del 9 ottobre 1963. La sezione è anticipata da due pannelli speculari nei quali si confrontano le mappe che consentono di cogliere le diversità dell'assetto planimetrico tra ieri e oggi. Un vasto repertorio di cartoline narra poi la storia del paese, che viene indagata nei suoi aspetti architettonici, umani, sociali ed economici.

Un'ampia parte della trattazione (sezione 2) è dedicata alla costruzione della diga, analizzata dal punto di vista tecnico-progettuale, e alla scoperta della frana. La narrazione degli eventi, esposta in ordine cronologico, associa alle immagini testi estrapolati dalle relazioni geologiche che si sono succedute negli anni '60. Su supporto informatico sono raccolti gli studi e i materiali elaborati dal geologo Edoardo Semenza.

Parallelamente a tale ambito viene proposta un'indagine sulle ripercussioni economiche e sociali che la costruzione della diga ha avuto sulla vallata. In questo contesto trova spazio un plastico che materializza i contenuti della pianificazione territoriale così come era stata teorizzata alla fine degli anni '50 per il longaronese (sezione 3).

L'ingresso alla seconda sala, dedicata specificatamente alla tragedia, è costituito da una parete sagomata con doppia curvatura e tinteggiata in modo da rimandare all'idea di una superficie in cemento armato, evidente richiamo alla diga del Vajont. Questa parete introduce il visitatore in un tunnel, buio, privo di immagini, simbolo di quella notte, in fondo al quale l'unica luce è data dalla proiezione dell'ora e della data dell'evento.

All'uscita del tunnel, il percorso volutamente piega per ricordare come il disastro del Vajont abbia radicalmente cambiato il corso della storia di Longarone e della vita dei longaronesi superstiti.

Alcuni pannelli contenenti i titoli dei quotidiani dei giorni immediatamente successivi alla tragedia riportano l'eco che l'evento ha prodotto sulla stampa nazionale ed estera.

Le dimensioni del disastro, la solidarietà dei soccorritori, il dolore dei superstiti, i luoghi di sepoltura, il processo, le manifestazioni del dissenso popolare (sezioni 4 e 5) vengono illustrati sia attraverso un vasto ed inedito repertorio fotografico, sia mediante l'esposizione di alcuni reperti che attestano lo sconvolgimento fisico che l'acqua ha prodotto sulla natura e sul quotidiano.

L'intervento di ricostruzione (sezione 6) è sottolineato da immagini rappresentative della rinascita sia fisica che sociale, mentre l'assetto urbanistico ed edilizio della nuova Longarone viene indagato mediante il raffronto diretto tra i manufatti e i luoghi di oggi e quelli di ieri (sezione 7).

Al termine del percorso espositivo un pannello invita a riflettere sugli altri Vajont, ovvero su sciagure analoghe, precedenti e successive al 9 ottobre 1963, generate dall'inettitudine umana (sezione 8).

Accanto a quest'ultimo, viene riservato uno spazio per i visitatori più piccoli: una postazione, che abbraccia visivamente la gola del Vajont e la diga, dove poter rielaborare attraverso disegni l'esperienza emotiva della visita.

Un ambiente ristretto e parzialmente oscurato vuol offrire, prima dell'uscita, un'opportunità di riflessione. Qui le stringhe ritorte assumono un colore blu-verde e sono disposte con un andamento a spirale per raffigurare il dolore, la sofferenza psicologica di coloro che, pur sopravvissuti, hanno subito l'effetto devastante del vuoto interiore. La loro sofferenza, inizialmente chiusa come le spire centrali della curva, si apre progressivamente e, anche se mai rimossa, si lascia permeare dalla speranza nel domani (sezione 9).

La riflessione del visitatore può trasformarsi in pensieri scritti, da depositare in un contenitore trasparente, a conclusione del percorso di visita.

Sulla parete prospiciente l'uscita, infine, scorre l'elenco alfabetico delle Vittime del Vajont.

Questo percorso museale costituisce uno strumento di conoscenza della storia locale, indelebilmente segnata dalla più grande tragedia italiana del Dopoguerra e intende trasmettere al visitatore un'emozione forte e una reale consapevolezza che il valore della Vita e l'insegnamento del passato sono fondamenti imprescindibili per costruire il futuro.

ASSOCIAZIONE PROLOCO LONGARONE

ASSOCIAZIONE PROLOCO LONGARONE